Alfarera

Alfarera nació en Apurímac en el año 1948. Es escritora de poesía y narrativa. Estudió en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y vivió treinta años de su vida en Ayacucho, los más difíciles del conflicto armado. Además de ser narradora y poeta, Alfarera ha dedicado su vida al periodismo, a proyectos vinculados a la educación y las comunicaciones, siendo guionista y productora de radio y televisión. Es madre de 4 hijos.

Álbum

Publicaciones y actividades culturales de Alfarera

Crónicas, memorias y algo más (1998). Compilación de escritos de Alfarera en distintos medios: «Las Memorias serán siempre necesarias para la sostenibilidad de los pasos dejados y la crónica, la

metafórica expresión de tantas realidades, aspiraciones y sueños».

Alfarera participó en la edición de la Revista Tikanka, aquí uno de sus fascículos.

Kayani Astillas de luz o Qayani kanchay qillpa (2008). Poemario ambientado en escenarios de los años de violencia, en el que el Dios Montaña el Apu Qayani o Kayaní narra todo cuanto ve.

Fragmento de Dioses y hombres de Huarochirí, narrado en quechua por Alfarera para el programa «Rimaykusunchis: hablemos en quechua» de la Casa de la Literatura Peruana.

Fragmento de El Principito narrado en quechua por Alfarera para el programa «Rimaykusunchis: hablemos en quechua», de la Casa de la Literatura Peruana.

Canto religioso a la Virgen en quechua, seguida del Padrenuestros, del ensayo para la narración oral escénica de El Sueño del Pongo (José María Arguedas), por “Willaqkuna Narradores”.

Imágenes y canciones que ilustran la historia de vida contada por Alfarera

Detenciones en Huamanga (fuente de la imagen)

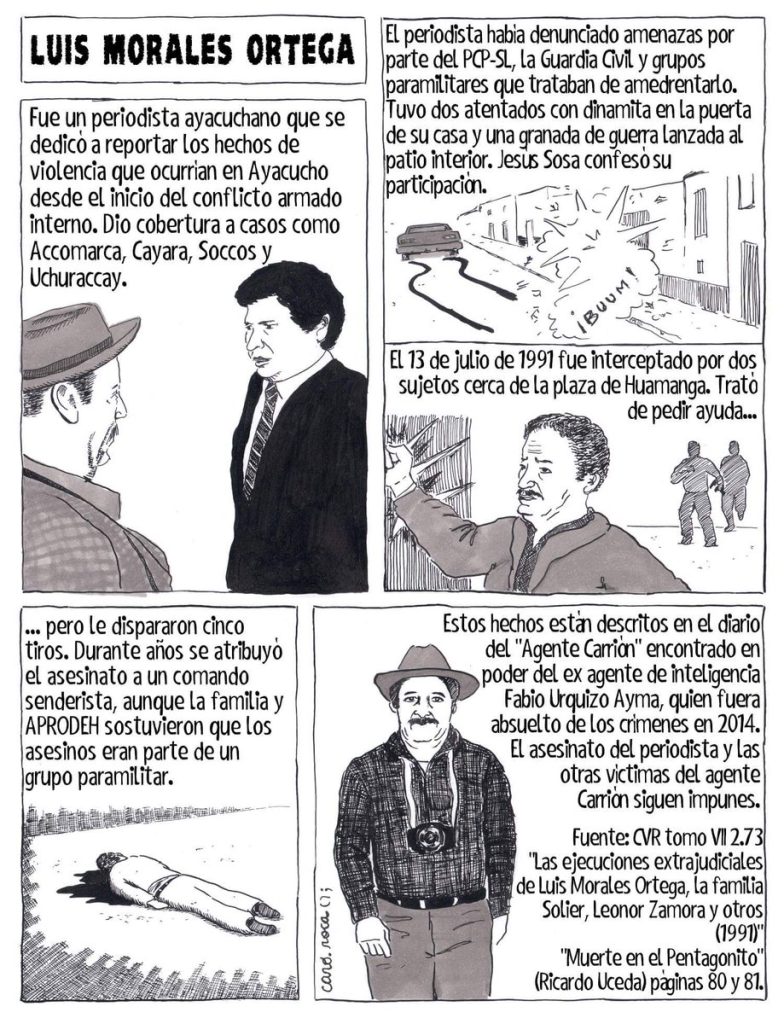

Historieta de cuerpachola sobre el asesinato de Luis Morales, mencionado en la línea de tiempo de Alfarera.

«Me conmueven las publicaciones de mi amigo el periodista Morales Ortega, era aprista de los bien formados, hayista, obvio. Solíamos tener largas conversas sentados en el poyo de madera vieja del patio de su casa antigua».

«Caso «Agente Carrión» (Aprodeh), Sala Penal absuelve a militares procesados por asesinato de periodista, una familia y exalcaldesa de Huamanga en 1991. (Jo Marie Burt)

Línea de tiempo

-

1948

Soy apurimeña, nací el 17 de diciembre de 1948. Padres maravillosos, él maestro y periodista, toca la mandolina, ella toca el rondín y tiene hermosa voz. Sus cantos en noches de luna nos acunan a sus hijos.

-

1953

A los 5 años, supe que las afecciones de salud podía curarse con la sabiduría ancestral, sin asistencia de médicos.

El doloroso incordio en el tobillo me fue operado por la “tía Sole”. Le dio un tincón” con vidrio en punta de base de botella rota y lo hundió hasta el fondo, mientras yo ahogaba el dolor con una toalla en la boca hasta que toda la materia emergiera junto con el filudo vidrio. Lavados con las hierbas matico, yawar soqo y malva, cicatrizaron la herida. Fue ya la segunda cicatriz, de varias que vendrían.

Estudié la primaria en la escuela de mujeres de Palcaro-Tambobamba, mi tierra natal.

-

1947

En 1957 fallece mi hermano Mario Rolando en extrañas circunstancias en el colegio militar Alfonso Ugarte de Arequipa, era el único varón, eximio deportista, campeón en varias disciplinas toda una promesa. Mis padres no superaron ese dolor que marcó nuestras vidas.

-

1959

En 5to de Primaria obtuve el primer título «sin cartón»: Dactilógrafa, evento extraordinario de comentario aparte.

-

1960

A los 11 años partí al Cusco amado, sede de mis estudios de secundaria en la GUE Clorinda Matto de Turner; estudios superiores en la Universidad Nacional San Antonio Abad y también de los primeros años de servicio profesional.

-

1965

Un tratamiento médico equivocado me volvió ciega, “descansé” un año. Al retornar al Cuarto Año de Secundaria, se me obligó a seguir Letras, enorme frustración.

-

1968

ingreso a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Se me detecta un quiste hidatídico en el pulmón derecho. Despierto cuando me están suturando el tórax, me desdoblo, voy a mi Universidad, al cabo de tres meses hospitalizada compruebo que el tema Tipos de personalidad de Carl Yung y Kerhsmer, estaba en el cuaderno de mi compañera Gloria, tal como vi aquel día que me desdoblé. Retomé las clases y aprobé todos los cursos del primer año de Universidad.

-

1972

En el quinto año de Facultad, ingreso por concurso a trabajar en el Proyecto de Educación Rural de UNESCO en Sicuani. Maravillosa experiencia que afianzó mi vocación de comunicadora. Hice guiones para telecentros en quechua, al mismo tiempo hice la tesis para sustentarla al término del contrato.

-

1973

Me nombro como profesora y gracias a la dactilografía se me destaca como Proyectista de Resoluciones de la zona educativa de Sicuani. Desde ahí comienza mi carrera administrativa en Educación.

Contraigo matrimonio, nace mi primer hijo en Cusco, nos mudamos a Lima, luego de un tiempo, a Cerro de Pasco donde laboro como especialista de Organización de Bienestar Estudiantil (OBE).

-

1975

Me separo, retorno al Cusco y laboro en la UNSAAC. En mis primeras vacaciones postulo a la plaza de Especialista en Comunicación y Capacitación de SINAMOS en Ayacucho.

-

1977

Gano el concurso, Ayacucho es un espacio de mucha movida cultural e intelectual. Artesanos, músicos, poetas, actores e intelectuales desarrollan profusa actividad.

Ejerzo acciones de periodismo, producción de programas de radio y TV, capacitaciones en quechua y castellano. Inauguro el folleto ILLARIY-Amanecer, informándome de que en quechua chanka amanecer era ACCHIY.

Al desactivarse SINAMOS, soy transferida al INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) de Huaraz. No pude constituirme por el fallecimiento de mi amado padre en Arequipa, donde me quedo a laborar un corto tiempo.

-

1979

Accedo por concurso nacional a la docencia de Educación Superior en Huamanga.

-

1980

Se da la quema de ánforas en Chuschi (Ayacucho). El desconcierto, la información real en muchos y en los demás, la interrogante. No sabemos por quiénes ni dónde funcionan las escuelas populares, y los que saben guardan silencio. Algunas personas que conozco se dan a la clandestinidad, aparecen rostros nuevos y también los juicios populares con medidas correctivas a correazos o cortes de pelo u orejas a malos ciudadanos, acciones que el pueblo apoya en esta etapa.

El pueblo tomó conciencia real de que lo que el evento de Chuschi, es el «inicio de la lucha armada», «ILA», así lo denomínó SL, y se evidencia en sus pintas, arengas, banderas y símbolos.

En el verano de ese año, accedo a una beca en la PUCP, de Libretaje para Radio y TV. En el segundo curso presencial en Lima, me informo que fui destituida, pues la Escuela Superior donde fui nombrada por concurso, funcionaba en convenio con el arzobispado y mi plaza la querían para colocar en mi lugar a un individuo amonestado. A los justos reclamos, dejan sin efecto el nefasto movimiento y me ascienden a la plaza de jefe de Relaciones Públicas de la entonces Zona Educativa de Educación.

Entre ires y venires temporales ocupo diversos cargos de Jefe/directora, por muchos años. Todos los jefes son varones, el machismo es fuerte, soy la única mujer. Fue difícil lograr el reconocimiento y respeto a mis funciones, creo haberlo logrado.

-

1982

En setiembre, incrédulo de lo que estaba pasando, el director dispone que vaya a la Municipalidad, en la plaza de armas, llamada “el parque Sucre”. No entraba ni un alfiler, una multitud que supera la más grande de las procesiones de Semana Santa, acompañaba al férretro de Edtih Lagos cubierto de una bandera roja reluciente con la hoz y el martillo, sus hermanas en las cintas rojas que orlaban desde el cajón avanzaban lentamente al son de una banda, y el coro de jóvenes, adultos y niños entonando cánticos especiales. Ningún efectivo militar, ningún uniformado.

En diciembre de ese año, el Estado declara en emergencia Ayacucho. Todas las fuerzas del orden pueblan de tanquetas la ciudad, se contradicen en sus operativos, lastiman a la sociedad, obligan a funcionar en pleno toque de queda discotecas, y fuerzan a las muchachas. Se instala una violencia generalizada de ambos lados. El pueblo le teme al uniformado. Todos tienen seudónimos, las muchachas embarazadas no saben apellidos reales, pues se hacen llamar por otros nombres que no son suyos. -

1983

Nace mi segunda hija.

Produzco programas de radio en Quechua para la Escuela del Aire.

-

1985-1995

Ese tiempo entre ires y venires por estudios, destaques a otros cargos y otros motivos, viví todo la etapa de violencia en Ayacucho. Desde los primeros apagones, los iniciales juicios populares, que empezaron con corte de pelo u orejas a ciudadanos de mal vivir, y que tuvo el apoyo popular, las listas negras, la voladura de torres, las masacres, etc.etc.

El ayacuchano es por naturaleza bromista, era cotidiano decirle a alguien si no haces esto o aquello, aviso a los compañeros que te pongan en la lista negra, o cuando salíamos a trabajo de campo se nos recomendaba dejar nuestras fotos, por si no volvíamos. Ningún lugar era seguro, la calle, la casa, la oficina, todo estaba ubicado por “ mil ojos y mil oídos”. Se nos adiestró sin darnos cuenta a no hablar de las ocurrencias, porque no se sabía quién era tu interlocutor. Había que cuidarse de los dos lados.

Recuerdo muchas anécdotas, cuando tuve que dejar Huamanga mi secretario dijo ¿se acuerda lo que vimos cómo dejaron una bomba en el baño de damas, y lo seguimos al muchacho de jean y zapatillas? Habían pasado varios años, ambos sabíamos lo que vimos, más nunca lo habíamos comentado hasta entonces.

Asimismo, Samuel un trabajador de mi equipo, iba a casa para dejar el sueldo que acababa de cobrar, el subprefecto de entonces avanzaba en la misma dirección casi junto a él, frente a ellos, un niño de unos 11 años, cogió su revolver y disparó, la autoridad cayó sangrando casi a los pies del profesor, el niño dio la vuelta y lentamente se alejó, mientras las tiendas abiertas se cerraban. Samuel recogió al herido, lo llevó en taxi al hospital. Sobrevivió. A la semana tres encapuchados aparecieron en medio de la noche en su dormitorio ordenando que se vista y los acompañe, la esposa gritaba él es honrado, buen profesional, les dijo que por auxiliar al herido dejó caer su sueldo, estamos sin dinero, por piedad no se lo lleven. En medio del grito de por qué tuvo que salvarle la vida a ese perro, desde la puerta, un cuarto encapuchado dijo déjenlo al profesor, vamos. A las dos semanas, otra visita de SL, para decirle que sí era verdad, era honesto, le entregaron una cantidad de dinero diciéndole no pudimos conseguir todo tu haber. Así pasó.

Con tres bebes, un trabajo a defender en el gobierno de Alan, fue muy duro. Aguzar la inteligencia en defensa propia. Sinnúmero de anécdotas. Cuento alguna, quien usurpó mi cargo me pide decirle cómo se escribe la palabra «sesión», le digo, ud. es aprista carnetizado, escriba como quiera, no pasa nada. Cuando alguna actividad salía mal, que por lo general así era, en voz alta yo decía ese es el APRA compañeros, entonces el odio desatado hacia mí fue encarnizado.

-

1985

Fundamos el Semanario Pokra, desde la redacción e impresión en serigrafía, con artistas gráficos de impresionante expertiz, editamos en una noche. Todos participamos en cada sección desde la editorial hasta la última página.

Eventos dolorosos de masacres y violaciones cubren nuestro trabajo, también otros sucesos como el robo de la Custodia de oro de la Catedral en pleno toque de queda, nadie lo vio, nunca se supo. A los años supe que con chascarro lo llaman a un ciudadano “el custodio”

Nacen mis mellizos.

-

1988

Mi esposo sobrevive a un atentado. Un verduguillo listo a perforar el pecho hasta el corazón, por un movimiento intuitivo le es impactado con ferocidad por la espalda. Nos obligan salir de Huamanga, ambos trabajamos en el Instituto Nacional de Tele Educación (INTE) del Ministerio de Educación, en Lima. Hago libretos para programas TV sobre inundaciones en Piura. En ese entonces, en un café vespertino el profesor a quien había defendido mi esposo, dijo:

– Qué bueno que hayan dejado Ayacucho a quienes te antentaron doctor, ya le dimos vuelta…

– ¿Y tú cómo sabes? ¿No juraste inocencia cuando te caputuraron?

– Sí pues doctor, en vano me encerraron en Castro Castro, ahí me convertí a las filas de SL, acabo de salir…

Nunca más lo vimos. -

1990

Me mudo a Huaral con mis pequeños, el mayor estudia en Lima y mi esposo también vive en esa ciudad.

Hago la Revista 100 Años Huaral, se le entrega a Fujimori cuando ingresa al estrado instalado en la plaza. Mi mellizo (5) dice «ahora lo van a matar». Un ciudadano le pregunta, «¿Qué dices niño?», «Sí, los compañeros matan a los presidentes», le contestó.

Pensé entonces y aún hasta hoy, ¿cómo es que esa lógica estaba instalada en mi niño y en todos los niños de Ayacucho? En este caso debió ser por las nanas que los atendían, pues la radio y la TV en blanco y negro no decía mucho de lo que estaba pasando, menos había comentarios de las personas mayores en casa. ¿Cómo es que SL se instaló en la cabecita infantil?

-

1991

Con inmensa pena me entero que el periodista del sombrero, el negro Morales, ha sido acribillado desde ambos lados de una calle. Rememoro el cruento episodio a periodistas en Uchuraccay (1982), fresco estaba el recuerdo de haber escrito para el periódico de Infante, y los reportajes con Félix Gavilán para la radio.

-

1992

Retornamos a Huamanga. Ocupo la Dirección Técnico Cultural de la DREA. Entre tantas actividades, hago talleres de periodismo y turismo in situ en Vilcashuamán, Huanta, Quinua, Pomacocha, hasta hoy recojo la cosecha en las páginas que escriben aquellos jóvenes de 4to y 5to de secundaria de entonces, hoy profesionales.

-

1994

Publico el poemario Voces Alzadas. Publicar era un requisito para integrarse a la Aeda, Asociación de Escritores de Ayacucho, en la que ocupo cargos directivos reiteradas veces, así como en el Colegio de Periodistas, del que actualmente soy miembro vitalicio.

Escribo en quechua en varios números de la revista Titanka, hago comentarios de libros.

Participo en Mesas de Trabajo regionales y nacionales desde Ayacucho.

-

1994-2008

Hago poesía, escribo en la misma pupila de la sangre cada acto que me tocó vivir como periodista, como trabajadora del sector público o como poeta.

Años después publico el poemario bilingüe Astillas de Luz, Qayani Kanchay Qillpa (2008), atada a la cosmovisión andina. El Apu es el que narra doliente las masacres, la desaparición de sus pueblos, la violación de las mujeres y tantas atrocidades, preguntándose en el adiós de los hombres, mujeres, niños y ancianos cuyo éxodo no tiene tierra prometida. Por qué a él, reza un poema. Pues son los campesinos, la población del ande, la puna y los valles, la que sin piedad y sin culpa alguna es inmolada por miles. Por qué, otra vez, como hace quinientos años.

En este tránsito, bebí que el canto nunca fue acallado, podían impedir eventos, capturar y desaparecer de ambos lados sin piedad a quienes creían opositores, pero jamás juzgaron la práctica de las canciones. Se hicieron huaynos testimonio y protesta, como Tierra que Duele de Carlos Falconí (1987), o Flor de Retama de Ricardo Dolorier (1969), que se entonaban sin discreción en los centros educativos u otras instituciones. Los artistas seguían su camino. Era necesario reivindicar a personajes que no dejaron de moldear la arcilla, ni imbricar en la piedra de Huamanga o en los telares estas historias. Hice el libro Crónicas, Memorias y Algo más (1998), contiene a los premios nacionales de artesanía. La monja dominica Covadonga es un personaje que en esos tiempos, alrededor de los féretros de cadáveres despedazados, hace cánticos en quechua.

-

2007

Me instalo en Lima, hasta el día de hoy.

Retomo la actividad cultural en recitales, conferencias, comentarios, en tiempos que mi precaria salud me permite. Desde la infancia supe disfrazar muy bien dolencias y cuando ya no me es posible me embargo en largos silencios.

-

2007-2019

Desde la Casa de la Literatura Peruana, narro en quechua El Principito y Voces y Hombres de Huarochirí. También narro en instituciones educativas, hospitales.

Fundo el grupo Willaqcuna. Hacemos Narración Oral Escénica en diferentes lugares del país y en el Ecuador. En época de pandemia por zoom para estudiantes universitarios de Estados Unidos, actualmente soy presidenta vitalicia.

-

2023

Se publica MAYUÑAN (Andares en río, Por los caminos del río), el título solo es en quechua, contiene prácticamente cuatro libros. Otra vez, por esas razones de salud, te queda poco tiempo de vida me dicen, y me obligo a publicar todo. Sobreviví.

-

2024

En diciembre supero una agonía tremenda, me instalan marca paso. También sobrevivo y todavía aquí con Tamia.

Transcripción

Nota de La Oruga: La conversación que tuvimos Alfarera y yo [Tamia Portugal] fue de aproximadamente tres horas. Esta fue transcrita y entregada a la protagonista para su revisión. Alfarera decidió excluir algunos temas que prefirió no hacer públicos, y prefirió también editarla con su estilo propio, periodístico y literario, en vez de colocar la transcripción literal.

Agradecemos la dedicación que ella dedicó a esa tarea.

Alfarera: Nací en Apurímac, tuve una infancia feliz. Mis padres amantes del canto, la guitarra y maestros ambos, me dieron atenciones especiales y muchos privilegios, a diferencia de mis hermanos, privilegios por estar delicada de salud desde muy niña. Mi salud siempre quebrantada.

A los 11 años, terminada la primaria, al igual que todos los niños y niñas de mi tierra, partí a la ciudad imperial a estudiar la secundaria en un internado de monjas dominicas. Desde entonces volví a casa solamente en vacaciones, a gozar de las exquisiteces que preparaba mamá y todo lo mejor guardado durante el año.

Tamia: ¿Qué afecciones tenías?

Alfarera: Te diré que padecí de incordio, una enfermedad caracterizada por la aparición de una pequeña tumoración en las ingles o en las axilas, acompañada de dolor que se exacerba al movilizar la parte afectada. Hay un episodio que recuerdo con nitidez:

A los cinco años sin motivo aparente, empezó a doler mucho e hinchárseme el tobillo derecho. Papá, conocedor de medicina, muy preocupado, me daba algún analgésico y una crema de penicilina. El sábado llegó la “tía Sole” profesora en una comunidad. Bajó del caballo, escuchó mi llanto y pidió urgida una botella de cerveza. “¿Vas a tomar?”, le dijo papá. Pero ella se dirigió al batán, le dio un golpe duro a la botella, quedando la gruesa base de vidrio como una navaja muy filuda. “Cárgale a mi sobrina y dale una toalla a morder”, dispuso. Viendo yo, viendo todos, puso el vidrio sobre aquel inflamado tobillo, le dio un tincón y la base de botella se perdió al fondo mientras yo gritaba de dolor, toda la pus emergía, hasta quedar un hueco vacío. “Ahora…”, dijo la tía Sole, “… lavemos la herida con malva, matico y tú…”, dijo a papá, “… conoces tanto de medicina, usa antibióticos…”

Al finalizar aquella proeza, suspiró la maestra de escuela y dijo: “Esto es mal agüero quién morirá”. A los ocho días murió una de las matronas del pueblo, a espaldas de Celso, el fiel servidor, asistí a las exequias, porque así nomás era, cuanto pedía me era concedido, por siempre estar delicada.

Tamia: ¿Y cómo sabía hacer esas curaciones la tía Sole?

Alfarera: Ah… ella era sabia, todos la respetaban, hacía de cura, de médico, consejera que a los maridos maltratadores les daba de fuetazos en su comunidad. Era muy buena jinete, “La Bandolera”, le decían.

Tamia: ¿En el colegio también estuviste enferma?

Alfarera: Sí, las dolencias aparecían en momentos importantes, en momentos de decisión. Al comenzar el cuarto de secundaria, tuve una crisis bronquial, amigdalitis, sinusitis, qué sé yo, que culminó con un tratamiento equivocado que me quitó la visión. Ese año tuve que dejar los estudios. Aquel entonces los currículos estaban divididos en ciencias y letras, en mi colegio había una sola sección de ciencias, a la que era un privilegio acceder, y dos de letras, que fue lo que me obligaron a seguir. Mis papás lejos, mi hermana mayor (reconocida alumna, eximia deportista), nadie hizo nada, y me quedé frustrada en mis aspiraciones de ser a futuro ingeniera civil. Fue una decepción muy grande, ahí tomé la primera decisión de molestar lo más que pudiera a las monjas, y obviamente con resultados nefastos para mí, un bimestre me jalaba cuatro cursos, al siguiente los recuperaba con notas altas y jalaba otros. La libreta de notas roja, pero al final los promedios en azul, exigencia de papá para unas vacaciones felices.

Hice muchas, muchas travesuras, “agudizando la inteligencia” para que no me descubrieran, escapé del internado varias veces con compañeras de promoción, amigas de mi hermana… en fin. Tomé decisiones que hasta a mí me sorprendían, como las pensaba muchas de ellas, en aras justicieras.

En la adolescencia, sufrí de unas hemorragias nasales increíbles, expulsaba hasta los tapones que me ponían, nunca supe por qué y cómo pasó, creo que fueron eventos de varios meses.

Poco recuerdo de mi niñez, salvo algunos hechos puntuales que los tipifico como “paranormales”. En su momento no supe discriminarlos.

Te cuento uno:

Mamá se aprestaba a servir la cena, indicándome fuera hacia la plaza para ubicar a papá que ya cenaríamos. Ubiqué a papá en casa de una vecina haciendo música con sus amigos, al retornar vi que por la puerta de la iglesia del pueblo venía doña Celestina, la frutera vecina, mientras la esperaba para acompañarnos hasta la casa, me distraje jugando con la abundante mosca blanca que sobrevolaba en esa noche de “todos los Santos”. Al volver la mirada otra vez hacia la iglesia, quien venía no era la frutera, era un curita franciscano muy pequeño. Pasmada, me le quedé mirando detenidamente, observé la palidez de sus manos que salían de las anchas mangas, el pedazo de piel de los tobillos entre la sotana marrón y las sandalias. Venía hacia mí, no se le veía la cara por la capucha que llevaba, se me acercaba cada vez más, más y más. Cuando estuvo casi tocándome, elevé los pies que pensé se habían enraizado en el piso y eché a correr. Mamá estaba con un plato en la mano para ponerlo a la mesa, me cogí de sus faldas y no recuerdo más. Al reaccionar, estaban los amigos guitarreros, mamá y papá acudiéndome, pues yo vomitaba. No sabían qué me pasó. Cuando conté lo ocurrido, alguien dijo “felizmente no la cogió a la niña, hubiera sido fatal”, otro dijo: “por las descripciones era un cura franciscano, ¿y de dónde?”; un tercero dijo: “Es que en este pueblo hace mucho hubo un convento franciscano, y ese fue un penitente”.

Te cuento otro:

Precisamente un año que “descansé”, que dejé de estudiar, dormíamos con la “tía Sole” en la trastienda de la abuela, serían las dos de la mañana cuando la dulce consejera me despertó e iba diciéndome que me cuidara mucho, que si ya tenía algún enamoradito, etc. etc. A mis trece, la escuchaba atenta cuando ambas sentimos que ingresó a la tienda una persona, por el rose de su larga falda era una mujer. La tía le gritó en quechua: “pim kanki yaw pitukacha, kay vidachu huk vidachu”, oye pituquita, ¿quién eres, eres de esta vida o de la otra, qué quieres? Yo, con mis miedos nunca sanados un poco más me enrollaba entre las piernas de la tía, pidiéndole que no le hablara, que más bien encendiera la vela porque al apagarla escuchamos un suspiro. Amanecimos en vela.

Tamia: Cuéntame un poco más sobre tu familia, tu mamá, tu papá, eran músicos y profesores. ¿Tenías más hermanos, además de la hermana deportista del internado?

Alfarera: Es mejor no decir, es mejor olvidar… Papá era periodista también. Éramos cinco hermanos, cuatro mujeres un varón. Rolando mi mayor en 8 años, el único varón, buen chico, deportista calificado, campeón en varias disciplinas, murió en extrañas circunstancias en el colegio militar Alfonso Ugarte de Arequipa. Nunca supimos exactamente qué y cómo pasó. Mis padres no superaron su duelo nunca, quedaron impregnados de tristeza toda su vida, es ahí que incubamos las penas guardadas nosotras, las cuatro hermanas. Papá tocaba el temple ayacuchano “baulín”, sabía todas las antiguas canciones huamanguinas (lo supe cuando pisé esas tierras) para llorarle a mi hermano junto a su guitarra, tal vez fue semillando mi larga estadía en el “Rincón de Muertos”.

Tamia: ¿Cómo fueron tus años de colegio y universidad?

Alfarera: Como te decía la secundaria lo pasé por agua tibia, sin llevar los cursos de ciencias y sin prestarle atención a los de letras. Mis sueños de ser ingeniera civil se desvanecieron, sin ya importar lo que fuera a estudiar. No me sentía capaz de ingresar a ninguna institución superior, opté postular a la Facultad de Educación, rogando a mis padres lo mantuvieran en secreto ya que estaba segura de no ingresar. En el examen me concentré tanto para recordar lo que no había estudiado, hasta dolerme la cabeza. Cuando publicaron las notas, avergonzada fui sola a ver las listas publicadas en la Universidad, cuando sentí que dos brazos me elevaron diciéndome “felicitaciones chiquita tercer lugar”, era mi profesor de primaria, orgulloso me cargó al ver mi nota. Quiso festejarme con un helado, me acaban de operar las amígdalas le dije.

Para el examen médico rogué me recomendaran, rogué tanto que me concedieron. Aquel día, postulantes mujeres a un lado, varones al otro, pasamos por los Rayos X, yo temblando segura del impedimento a ingresar, cuando pasé al cubículo respectivo, una voz dijo “paren la pantalla”, prendieron luces, al decirle mi nombre me dijo “Carajo, anoche llamó tu tío. Tienes un quiste de agua e el pulmón derecho, vayan en la tarde con tus papás al consultorio y les explico, no hay ningún impedimento para tu ingreso”. Hasta entonces, sabía yo de quistes que solo las mujeres los teníamos en el útero. Dejé todo, corrí despavorida a decirle a mi madre, “ya ves no ingresé, tengo TBC” [antes restringían el ingreso de las personas con TBC o ETS]. “¿Cómo? ¿Tu ficha, tus papeles?”, ella tomó un taxi fue al departamento médico, recogió mis documentos y por la tarde se nos explicó detenidamente en el consultorio.

La operación fue de alta cirugía, para variar con singulares eventos, reaccioné cuando me suturaban el tórax con un grito de dolor que jamás volví a sentir, otra dosis de anestesia. De pronto salí de mi cuerpo y fui por los aires hasta mi Universidad, ingresé al aula, ubiqué a mi inseparable compañera y vi en su cuaderno abierto dos cuadros sinópticos: Tipos de Personalidad de Kretschmer y Karl Jung, psiquiatras sobre los que nunca había escuchado mencionar. Luego volví por el mismo recorrido (por los aires) hasta bajar al quirófano donde yacía mi cuerpo, buscando con los dedos de la mano derecha el dorso de la mano izquierda literalmente en un acto de volver a mi cuerpo, cuando escuché al hombre de blanco diciéndome, “tranquila que el peligro ya pasó”. Durante los dos meses de obligada terapia a causa de los difíciles momentos de la operación me sentenciaron a no poder escribir, no lavar ropa a mano, no tejer, no muchas cosas. No tengo un solo cuaderno de la Universidad. Todos los días en el hospital me preguntaba quiénes eran esos señores, ¿habré soñado? Ya de alta al retornar a mi ciudad, con la misma inquietud busqué a mi compañera, ubiqué su cuaderno en la fecha de mi operación y ahí estaba tal cual lo que vi. Habré muerto un poco. Seguro.

Con el adiós definitivo a las aspiraciones de estudios de ingeniería, sin poder escribir, no sé si me resigné o tan solo vi pasar el tiempo, terminé la carrera, ingresé pronto a laborar en oficina cuando aún cursaba el quinto de Facultad, laboré para UNESCO en un proyecto de teleducación rural. Me negué a ejercer la noble tarea docente, había ya experimentado el confort de las oficinas, con mejor remuneración y así comenzó mi trayectoria administrativa en el Sector Educación, descubriendo mi otra vocación, la de periodista o comunicadora.

Tamia: Una pregunta, ¿en tu casa se hablaba más quechua, más castellano?, ¿cuál es tu lengua materna?

Alfarera: En mis tiempos se nos prohibía hablar quechua, incluso en la escuela en la que compartíamos con niños del campo. Sin embargo el habérseme dado cuanto pidiera desde la primera infancia por siempre estar delicada de salud, me dio el privilegio de integrarme a mis “amanis”, muchachas quechua hablantes que me cuidaban, con ellas se me permitía dormir por ejemplo en los tendales de maíz para disque cuidar los maíces dorándose de sol y luna desde las chozas de chala.

En ellas tuve las tertulias más bellas en quechua, pues las muchachas casaderas ya, ensayaban sus cantos en quechua para salir dejándome dormida a la “pasia” así llamada a los paseos nocturnos bien entrada la noche con sus pretendientes cantando y danzando hasta la madrugada, a su retorno me contaban sus cuitas, de modo que tempranamente supe de sus amores y desamores también en quechua.

En mi primera experiencia laboral en UNESCO, cuando aún estudiante universitaria, mi función era hacer libretos en quechua para tele escuelas rurales, de modo que el quechua siempre estuvo presente en mí, más adelante, ya funcionaria produje programas de radio (en casetes) para comunidades quechuas en el proyecto Educación en el Aire. Por eso escribo en quechua y en castellano.

Tamia: ¿Y cómo llegaste a Ayacucho?

Alfarera: Luego de un evento matrimonial muy doloroso, laboré en mi Universidad y en mis primeras vacaciones pasé por Huamanga, ciudad en la que me enteré de un concurso público para el cargo de especialista en comunicación y capacitación, con fuerte discusión con el jefe militar en la entrevista, me incorporé a mis labores segura de no haber accedido a tal plaza. Sin embargo, a los tres días recibí un telegrama diciéndome que había ganado el concurso y que triplicaba mi haber de entonces.

Llegué en un momento de efervescencia intelectual de la UNSCH, con profesionales jóvenes venidos de otros lugares, un ambiente grande de cultura y arte, teatro y poesía, todavía las serenatas, las guitarras excelsas, conferencias de calidad, en fin.

En lo personal, llegué con el alma herida, fresco aún un penoso, muy penoso desenlace matrimonial, que de lejos superaba a aquella tristeza vivida desde la infancia, y que además esta vez, el ponerme de pie con tesón me era indispensable para abrigar por dos a mi pequeño gran patrimonio, que así lo llamaba a mi pequeño bebé, mi primer hijo, por y para quien debía yo vivir enteramente.

Entonces, vi cómo fueron dándose los pasos de SL.

Podría graficar algunos acontecimientos.

Yo hacía programas de radio y TV, algunos en quechua. De pronto se dio el “ILA”, el inicio de la lucha armada de Sendero en la comunidad de Chuschi, quemando las ánforas, diciendo que había la necesidad de ordenar la sociedad y, sobre todo, apoyar a los más pobres, al campesinado.

En esta etapa me enteré de que había “escuelas populares” clandestinas, donde los dirigentes de SL daban charlas tanto en la ciudad y más en el campo, en las escuelas y comunidades. Paralelamente, hacían “justicia” castigando a los infieles, ladrones, borrachos, profesores incumplidos, azotándolos en reuniones y diciéndoles la causa, fueron extremando de los azotes al corte de pelo, de orejas… La sociedad en general vio al inicio con buenos ojos estos procedimientos, prefiriendo el apoyo de los “compañeros” (que así se hacían llamar) antes que, por ejemplo, la policía u otra autoridad. Muchas personas conocidas se fueron al campo (a la clandestinidad) y se decía que en las “escuelas populares” reclutaban jóvenes y hasta niños, cerraron muchas escuelas.

Nunca pude entender por qué sembraron el terror en los campesinos, por quienes decían luchar.

El Estado declaró en emergencia Ayacucho y todas las fuerzas del orden, FAP, Marina, PIP, GC y GR poblaron de tanquetas la ciudad especialmente, con operativos en el campo. La víctima por ambos lados, siempre el más débil, el pobre, el campesino indefenso.

Fue una época sin precedentes, se dieron todos los tipos de violencia, tortura, violaciones, desapariciones y muerte, venidos de arriba y de abajo. El campesino muerto por miles, degollados, acribillados, torturados y obligados los sobrevivientes a un éxodo sin tierra prometida, sin un destino en la precariedad más grande, sin qué comer, dónde dormir, qué darles a los niños, solo huir y huir.

Estos cruentos hechos de intenso dolor e impotencia, fueron el pan de todos los días. Amenazas en “listas negras” publicadas en los postes de la ciudad, apagones producidos por voladura de torres, muertes con balas, explosiones, machetes o piedras en encarnizada “guerra sucia”, familiarizándose con nuevos vocablos como los “mil ojos y mil oídos”, nadie podía hablar con nadie sobre lo que estaba ocurriendo, no se sabía si el interlocutor era de SL o del servicio de inteligencia. Vimos muchas cosas sin permitirnos comentarlo aún entre quienes habíamos sido testigos de un mismo hecho.

Como periodista y poeta, recogía testimonios en la misma pupila de la sangre y el dolor, y más adelante con los testimonios que traduje en la Comisión de la Verdad. Solo recordarlo es escalofriante, haber escuchado a un joven de 20 años que te relataba haber visto violar a su madre o hermanas cuando tenía cinco o seis años, o ser sobreviviente de masacres de lugares convertidos en “pueblos fantasma”.

Una experiencia:

La Tuna Universitaria retornaba de Huancayo, al llegar a Pampas fue detenido el bus y “lo bajaron” al docente universitario que tocaba mandolina, entonces, se sabía que luego de este “operativo” lo que venía era la “desaparición”. Informados del hecho, había que actuar rápido, el profesor era pariente cercano del entonces Arzobispo, mi experticia en rezos y formas de hablar de monjas españolas hizo que se me ocurriera llamar yo misma al Jefe de la PIP de Pampas, “llamo por parte del Obispo quien ha estado buscando comunicarse con ustedes y que hoy acaba de ingresar a una reunión, para decirle que ustedes han detenido a su sobrino y que mañana temprano estará yendo personalmente para recogerlo”.

Al día siguiente muy temprano fuimos con el asesor legal de la UNSCH y la esposa del profesor y lo “recogimos” sano y salvo. El Monseñor nunca se enteró.

Otro hecho que marcó mi vida:

A unas horas de haber hecho una entrevista al sub director de Agricultura, a eso de la media noche, todavía fresca su voz en mi reportera, recibí la llamada del corresponsal de El Comercio diciéndome “lo han enfriado al sub director de agricultura, ¿quieres ir? Te recojo”. El escenario, la canchita asfaltada de EMADI, en cuyas ranuras corría la sangre, el cadáver ya no estaba, pero la esposa empozaba en ambas manos la sangre del acribillado, gritando doliente, “¡¿por qué van a comer los perros la sangre de mi esposo?!”. Encontramos al cadáver en la morgue, en paños menores con un ojo vacío por el tiro certero de una bala en el cráneo. Al verlo me sorprendí de la indiferencia que me cubrió, lo pensé y me asusté. Le dije al periodista, “¿Qué me pasa?, no siento nada. ¡No lo puedo creer! Él me dijo, “Así es, asimismo, ves tanto que ya no sientes nada”. Me espanté, quise alistar maletas, pero tardó mi retiro un buen tiempo, hasta que un atentado directo a mi esposo nos obligó a partir.

No sé en qué medida se dimensiona cómo afectó esta violencia generalizada a todos los estamentos de la sociedad, directamente a las víctimas, a sus familias, a las escuelas, a los niños y jóvenes, pero también a los periodistas, a los artistas y al ciudadano de a pie, todos quedamos marcados por una tragedia sin precedentes que duró mucho tiempo y de la que no hubo atisbos de reparación, ni siquiera un psicólogo en las escuelas, menos una estrategia especializada de recuperación.

Desaparecieron pueblos íntegros, sin que a nadie le importara.

la historia olvida

que de sus libros

varios tomos han

sido mutilados

Quiero contarte otra experiencia…

Un día de pago de haberes salió mi asistente al banco, demoró toda la mañana, por la tarde apareció preocupado diciéndome en secreto que mientras caminaba coincidió a su paso el subprefecto, y que caminando unos metros juntos, vio venir en sentido contrario a un niño de unos once años, quien con una magistral rapidez disparó contra la autoridad que cayó a los pies de mi asistente. Como no podía ser de otro modo, acudió a la sangrante víctima, paró un taxi y lo llevó al nosocomio, salvó su vida. En ese trance espantoso dejó caer todo su sueldo, lo apoyamos con lo que pudimos. Unos quince días después, también en secreto me contó que él y su esposa fueron despertados por la presencia de encapuchados armados, diciéndole que se vistiera y los acompañara por haber salvado la vida de un perro, la esposa se desgañitaba diciendo las virtudes de buen trabajador de su cónyuge, indicándoles además de que había dejado caer su sueldo y que la estaban pasando mal ese mes, de pronto el encapuchado que hacía de campana dijo, “déjenlo al profe, vamos”. Una semana después, otra confidencia a media voz, habían vuelto los encapuchados diciéndole “compañero había sido cierto que habías perdido tu sueldo, hemos juntando una parte, no pudimos más”. Le dejaron algún dinero.

Lo que me impactó entonces, aún hasta ahora es de cómo el adoctrinamiento especialmente de esa primera etapa llegó hasta la niñez. Un sobrino de cuatro años jugaba al trompo y a las canicas con un joven vecino que tenía su cuarto al lado de mi departamento, un día le vio vestido de policía y despavorido entró a casa para decirle a su mamá “dónde etá mi pitola, había sido poecía, hay que matarlo”.

Tamia: ¿Puedes contarme sobre cómo fue vivir, trabajar, ser mamá, mujer durante el conflicto?

Alfarera: El machismo era muy fuerte en los hogares y muy visible en el campo laboral, fue una lucha tenaz el ocupar cargos que hasta entonces solo ejercían varones y titánica la lucha de hacer prevalecer el análisis que pudieras aportar a la gestión, sin embargo la fuerza de ser madre, supo posicionarnos y hacer que acepten la razón muchas veces. A ello se sumaba una suerte de chauvinismo, tras el ser mujer el no haber nacido en esas tierras, te quitaba todo derecho de pertenencia, no considerada en publicaciones regionales, no mencionada entre los artistas, etc. etc. En resumen presa fácil para injustos procedimientos especialmente cuando la plaza ganada por concurso y todo, era apetecible para un varón y si este era del partido gobernante de entonces, más aún.

Sin embargo conocí grandes mujeres tesoneras, de lucha, y conductoras dignas de hogares sin padre, que supieron extraer lo mejor de sus estrategias de vida para defender al hijo por una injusta acusación o para cubrir con un trabajo honesto las necesidades del hogar. Conocí a una Maestra que supo burlar el poder del uniformado con una fe inquebrantable. Ella con el esposo alcohólico, sufrió la amenaza de un militar de querer llevarse a su niño de doce años disque a Maranga [reformatorio para menores de edad] por haber cometido un delito. El travieso muchacho había cogido las llaves del carro de su tía y habían salido con sus amigos habiéndose caído a la cuneta, en la que el “tira” (PIP) los encontró. Ante la amenaza la maestra de escuela con su ultimo niño en brazos aún en toque de queda decretado por SL a las 06 pm, acudió al templo de Santa Clara, las puertas de gruesa madera y adornos de acero estaban cerradas, desesperada escribió Nazareno “dame dinero, es lo único que puede salvar a mi hijito de tremenda amenaza, por favor”. Al borde de perder la razón, no se dio cuenta de que su pequeño hijo puesto en el piso, la llamaba diciéndole “ma, ma, toma, toma”. Volviendo en sí, se dijo avergonzada “debo parecer una loca”. Volvió a cargar a su bebe para retornar a casa, antes de entrar en ella, percibió que el niño tenía en manos una vieja viejísima billetera, cuyo forro se mostraba en piltrafas, la tomó, al abrir vio que contenía varios billetes de dólares, “¿Qué? Oh Dios, nunca había visto billetes de 100 dólares”, cerró los ojos, miró al cielo y agradeció.

Como ya se sabía por comentarios, al día siguiente muy temprano le tocó la puerta una dama diciéndole ser esposa del comandante, que le llevaba el encargo de recoger todo artefacto para los pobres de esta zona de tanta pobreza. Mostró la maestra el viejo refrigerador único artefacto que quedó de esconder lo demás por estos ya consabidos hechos. Más tarde un policía la notificó, “ha llegado de sorpresa el jefe máximo y la espera para ver lo de su niño, ahora mismo están todos los detenidos con él”. A propósito, la profesora no llevó los dólares ni un centavo en soles, ante el jerarca mayor, repitió una y otra vez que la esposa fulana de tal del comandante, había ido horas antes a su casa a pedirle los artefactos que tuviera para a cambio liberar a su niño, cuando repetía la frase “esposa del comandante” dos damas encopetadas en aquel improvisado auditorio se ponían de pie como soltadas por un resorte. La máxima autoridad dijo “Profesora, estamos aquí para cubrirles a ustedes de las garras de SL, por favor lleve a su niño y cuide que no haga más travesuras”.

Aquellas dos damas, eran la esposa del jerarca venido de la capital y la verdadera esposa del comandante, pues la dama que pedía los artefactos era la amante de turno.

Como trabajadora vi varios incidentes…

Otro hecho:

Desde mi oficina vi ingresar con un maletín a un muchacho citadino al baño de damas, al salir ya no llevaba nada. Evitamos que la bomba dejada explotara. Después de la desactivación el indicado muchacho tranquilamente salió por la puerta principal de la entidad hacia la calle, automáticamente mi secretario y yo lo seguimos, ambos supimos que habíamos visto todo y solo pudimos hablar del hecho, mucho tiempo después.

Como madre en esos tiempos, era una inagotable angustia la de contar a todos los miembros de la familia antes de que comience el toque de queda, cuando demoraba en llegar mi hijo pequeño, mi angustia crecía y mucho. Cuando editábamos un semanario en tan solo toda una noche, todo el equipo de redacción, editorialista, columnistas e impresión en serigrafía, mis dos pequeños estaban conmigo, no los podíamos dejar.

Otro tema fue el dolor de salir de casa a trabajar dejando a la más pequeña o estar pendiente de que no pasara nada en el colegio del mayor de mis hijitos. No había teléfono ni forma de monitoreo posible.

Las niñas y mujeres en el campo tenían una cruenta historia, cada vez más cotidiana y dolorosa, no solo carne de cañón sino objeto de violaciones sistemáticas, cuántas veces enterradas vivas, supe que más de una vez encontraron manos vivas saliendo de improvisadas fosas. ¿Qué será de esas víctimas? ¿Qué de sus padres? ¿Alguien sabrá su historia?

Otra:

Ella era una maestra cesante muy amiga de casa de hace muchos años, era quien llamaba a mi esposo “va a haber serenata esta noche no saques tu carro”, me enteré que también trasladaba armas y que por ser adulta mayor ni la revisaban. Nosotros sin saberlo, nos enteramos muchos años después. Así era.

También se fue creando un vocabulario, como ahora que mencionaste la palabra “serenata”, que ya era distinto a cuando contaste que antes era bonito, que todavía había serenatas…

Cuando el peligro diezma y es de nunca acabar, sale la parte risueña del ser, esa especial condición humana innata del ayacuchano, que a cualquier evento le pone color y sonrisa. En esa etapa conocí a personas, varias, que vivían a la broma, pero sobre hechos reales. Cuando en mi trabajo salíamos al campo, por supervisión o por lo que fuera, siempre decíamos “Deja tu fotografía, deja tu foto” . ¿Por qué? Porque de repente ya no regresas. Ello, se hizo ya coloquial. Cuando en bromas se discutía, uno le decía al otro, “cuidado que ya estás en la lista negra”. Y si alguien se ponía faltoso o fastidioso se decía “Cuidado que aviso a los cumpas”. Se desató una violencia generalizada, cualquier enemigo común podía publicar una lista negra, obligando a que dejaran la tierra

Hablando de “serenatas”, una tarde al término de la jornada entrenábamos vóley en el patio de la entidad, cuando presuroso acompañado de mi hijo, interrumpió mi esposo, diciéndome “vámonos rápido, rápido”. Todos dejamos las canchas y partimos cada quien a casa. Nos fuimos hacia un barrio lejano del centro, llenos de temor porque alguien le dijo a mi esposo “saca tu carro, habrá serenata”. A medida que nos alejábamos se escucharon 36 dinamitazos, pensábamos que ardía la ciudad, el objetivo fue la comisaria y nuestra institución, buscaban a personas que precisamente habían dejado de entrenar. Al día siguiente, ¿qué era aquello?, las paredes de las oficinas estaban bañadas de restos de piel, sangre rasgada, parecía, por manos que querían escalar la pared, supimos que los policías de la comisaría ingresaron a local a matar, los “compañeros” o “cumpas” que queriendo huir seguramente fueron acribillados. Ya no había ningún cadáver, solamente el rastro. En esta y otras circunstancias ocurridas en las noches, al día siguiente no se veía ni un cadáver, pero sí se sabía de muchos muertos cuyos cuerpos ya no se encontraban al amanecer.

A los intencionados atentados, se sumaron otras formas de muerte como la de las balas perdidas:

Estábamos formando cola para marcar la tarjeta de salida en la institución, cuando una ráfaga caliente pasó por sobre mi cabeza, igual el trabajador que estaba delante de mío, decía “me están quemando, mi espalda, mi espalda me que quema”. Alarmados lo acudimos y la sangre manaba de su hombro, al hospital, una bala perdida se había alojado en él.

Una mamá joven después de preparar el almuerzo en la cocina se asomó a ver a su niña de tres años que estaba en su andador en la sala, la vio con la cabecita ladeada le pareció que se durmió, pero el hilo de sangre que salía de ella, le hizo mirar a lo alto. Pues una bala perdida había caído en el techo de la sala y rebotó en la cabeza de la niña. La bebe estaba muerta.

Tamia: ¿Por qué te fuiste de Huamanga?

Alfarera: Mi esposo fue atacado por la espalda, el puñal no perforó felizmente el pulmón, se salvó.

Tuvimos que salir de urgencia, la amenaza estaba dada.

Él era fiel defensor de los maestros y maestras, exigiendo pruebas de sufridas acusaciones. Por un atentado donde encendieron la mecha en pleno cuerpo de policías, detuvieron a un profesor como presunto autor, lo torturaban, mi esposo fue y lo liberó por falta de pruebas. Juraba el profesor no pertenecer a SL.

Un día ya en Lima, al salir del trabajo lo encontramos a dicho profesor, muy cauteloso nos invitó un café y dijo “a buena hora han salido de la tierra, ahora ya sabemos quiénes te han querido matar, ellos ya están bajo tierra, no te preocupes”. Estupefacto, totalmente indignado, mi esposo le dijo “¿Y tú cómo sabes, no me juraste inocencia?” “Sí pues docto así era, acabo de salir de Castro Castro y ahí me he convertido”… Le dijimos que era la última vez que nos veíamos. Al año de ese acontecimiento, me acerqué a una carretilla a comprar verduras, mi pedido era atendido con abundancia, antes de que dijera sorprendida que no quería tanto, levanto la gorra el vendedor y dijo “solo es fachada, ahora soy dirigente aprista y estoy a cargo de la distribución de terrenos”. Fue la última vez que lo vi. No supimos más de él.

¿Qué te parece lo más relevante que le tendrías que contar sobre la época del conflicto armado a una persona joven?

Hum, ni olvido ni perdón, se dice. También se repite que quien olvida su pasado está obligado a repetir su historia.

En este caso, creo que el olvido ha empezado en el mismo momento de la época de violencia, por el secretismo sentenciado, porque nadie se entere y por aquel no sé si miedo o vergüenza, o ambos, de saber que mejor era callar. Una negación antelada. Fue tal el adoctrinamiento de la primera etapa de SL y la indiscriminada captura por cualquier nimiedad de la FA después, que todo quedaba en secreto. Hace poco conversaba con mi hijo mayor, aquel entonces niño, que lo que me comentó el haber visto camiones cargados de muertos desnudos desde lo alto de las tribunas de un colegio junto a todos sus compañeritos. Ahora, ellos sus compañeros dicen no recordarlo, nada de nada. Será que guardados en el subconsciente (por el impacto tan fuerte de entonces), se exteriorizará sabe Dios cuándo y de qué manera. Entonces, ¿cómo tratar el tema?

Pretensión absoluta tendría que haber sido, la promulgación de políticas públicas elaboradas pertinentemente, en las que la educación en todos los niveles cuente con psicólogos y especialistas en las zonas de mayor incidencia como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y otros pueblos de la sierra. Eso por un lado. Por otro, el estudio sistemático de lo que realmente pasó, para que en forma transversal se dé en los currículos educativos, incluso para quienes se vieron obligados a callar y olvidar. Es parte importante de la realidad peruana. Sin embargo siendo nuestro país de tan hondas brechas, siendo además los miles de víctimas los más pobres, los marginados, los campesinos, hace falta una mirada a cambios estructurales.

Preocupa que la vil explotación por los venidos de fuera hace más de 500 años, sigue ocurriendo. Lo que es peor, en la actualidad, la vileza desde los poderes del estado, envueltos en corrupción hasta el último nivel.

Titánica labor la de romper las organizaciones criminales actuales que suman cada vez más, peligrosamente, normalizándose al parecer que para acceder a cargos públicos sea el requisito ser corrupto.

Toca alinear a instituciones y personas de buena fe, que sí los hay, para engrosar filas y detener lo que está pasando, recordar lo que pasó y crear un mundo mejor para nuestra patria.

Especialmente a los jóvenes de hoy, a los adultos, a quienes sufrieron y vivieron esa época, tal vez antes de contarle hechos, quisiera jalar su mirada a esa población tan vulnerable y numerosa, a la que no se le mira ni de lejos, poblaciones que nos dan vida, los que cultivan la tierra para enorgullecernos de ser biodiversos, multiétnicos, multiculturales, artistas de vena. Ese inmenso grupo humano que es el guardián que preservó la cultura, haciéndonos únicos en danza y ricos en cultura. Que la cultura inca y preinca se dé al mundo como lo hacen las grandes civilizaciones antiguas, ¿acaso nos falta identidad?

Nadie ama lo que no conoce, aplicable para conocer lo que pasó en años de violencia, pero también conocer la riqueza ancestral que guarda nuestro territorio.

Tamia: ¿Hay algo más que quieras agregar, Alfarera?

Alfarera: Mira, en una pregunta me dijiste: ¿por qué acepté dar mi historia de vida? Acepté sin saber aún profundamente lo que hacen ustedes, y que deberían haber muchos proyectos más. Y es urgente, es urgente. Yo tendría que decir que no solo me agrada, sino mi reconocimiento para este espacio que espero llegue a la conciencia, al corazón, al alma humana que tiene el peruano, que somos sensibles, orgullosos de nuestro pasado y que queremos un futuro que merezca.

Muchas gracias.

Créditos

Historia de vida de: Alfarera

Investigación y producción: La Oruga – Tamia Portugal

Imagen de portada: Captura de pantalla de video de Canto religioso a la Virgen en quechua, seguida del Padrenuestros, del ensayo para la narración oral escénica de El Sueño del Pongo (José María Arguedas), por “Willaqkuna Narradores”

Fecha de publicación: julio 2025

Más Historias de vida

Historia de vida Nº 6

Justa Chuchón Gamboa

Historia de vida Nº 5

Martina

Historia de vida Nº 3